NST

栄養が大切な理由

●「栄養失調」という言葉は今ではあまり耳にしませんが、病院では意外にも約3割の患者さんが栄養失調に近い状態であると言われています。

● 栄養が不十分では、手術の傷の治癒が遅れたり、褥創ができやすくなったり、免疫力が低下して肺炎などの感染症が起こりやすくなったりします。

● 栄養サポートチーム(NST)では、患者さんがより良い栄養状態を保ち、病気が早期に回復するようサポートしています。

NSTの紹介

● NSTは主に医師、管理栄養士、看護師、薬剤師から構成されるメンバーで活動しています。必要に応じて臨床検査技師、医療ソーシャルワーカー、医療事務職員も加わり、多職種で患者さんの対応にあたっています。

● メンバーのうち、管理栄養士は『NST専門療法士』の資格をもち、より専門的な知識をもとにNSTの活動を牽引しています。

NSTの取り組み

● 週1回のカンファレンス及びラウンドで入院患者さんの栄養状態を評価し、栄養不良がみられる場合には、それぞれの専門的な立場から最も適切な栄養摂取の方法を検討・提案しています。

● 術前の栄養管理を積極的に行いながら、術後の合併症リスクの軽減と早期回復に貢献できるよう努めています。

● 嚥下障害がある患者さんには、それぞれの嚥下機能に適した形態の食事を提供すると共に、口腔ケア、食事環境の調整を行い、誤嚥性肺炎等の予防に努めています。

● 定期的にニュースレターを発行し、栄養に関する情報を発信しています。

NST対象者の抽出と介入方法

現在毎週水曜日にNSTカンファレンスを行い、介入が必要な患者さんを抽出します。

主な抽出基準としては

- 検査値異常(アルブミン、ヘモグロビン、肝機能や腎機能の関連値など)の患者さん

- 嚥下機能が低下している患者さん

- BMI(肥満度指数)が低値の患者さん、開腹術前・術後患者さん

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など)の患者さん

- TPN(中心静脈栄養)施行中の患者さん

- その他スタッフから依頼のあった患者さん

管理栄養士が作成した『栄養管理計画書』に基づき介入を行います。

当院で取り扱う栄養補助食品の紹介

1.腸内環境を整えたい時に

● 腸内環境を改善するビフィズス菌(プロバイオティクス)だけでなく、それらのエサになる水様性食物繊維(プレバイオティクス)を摂取することで、より腸内環境の改善が期待できます。腸内環境が整うと、便通の改善や、免疫力を高めることで胃腸の働きをよくする効果が期待できます。

グルタミンCO®は腸粘膜の栄養源にもなり腸粘膜障害を防止します。長期絶食後の食事開始前などに使用しています。

2.食事だけでは十分な必要栄養量が満たせない時に

● 炭水化物、脂質、たんぱく質などのエネルギー補給に加え、ビタミン、ミネラルなど、体に必要な栄養素が含まれている栄養補助食品を提供します。少量で効率的に栄養を摂取できます。メイバランスミニ®やプロッカZn®などがあります。

● 最近では、ドラッグストアや通信販売で取り扱っているため手軽に購入できます。

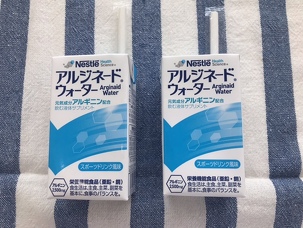

3.手術前の栄養補給に/手術後の傷の治りを助ける為に

● アルジネードウォーター®は、アルギニン(アミノ酸)や亜鉛、糖分をバランスよく含み、術前の空腹やのどの渇きを軽減し、術後の創傷治癒を促してくれます。

● 褥瘡予防や創傷治癒においては、亜鉛、鉄、アルギニン、ビタミンなどが大切な栄養素となります。

● アバンド®、毎日ビテツ®、ブイ・クレスCP10®など患者さんの状態に合わせて必要な栄養素を補給できるよう組み合わせて提供しています。

NSTのあゆみ

| 2012年 | 8月 | 栄養サポートチーム加算算定開始 |

| 2011年 | 10月 | NST内に摂食嚥下ワーキングチーム発足 |

| 2009年 | 5月 | NSTレターの発行を開始 |

| 2008年 | 6月 | NSTを発足 回診と症例検討カンファレンスを開始 |

NSTの活動

● 「NST新聞」を発行しました

2024年2月に、NSTに参加している医師、管理栄養士、病棟看護師、薬剤師それぞれの活動内容や、嚥下機能を保つための体操の方法など、様々な情報を一般の方々にも分かりやすく理解していただくことを目的に作成しました。

●『ビフィズス菌末BB536®について』についての院内勉強会を開催しました

2019年6月に株式会社クリニコの方を講師に迎え、腸内環境が全身の健康状態に影響することや、ビフィズス菌による下痢や便秘の排便コントロールの有効性について学びました。

●『がん治療をサポートする口腔ケア』と『VAP(人工呼吸器関連肺炎)を予防するためのオーラルマネジメント』の2演題についての院内勉強会を開催しました

2018年10月15日、22日の2週にわたり、雪印ビーンスターク株式会社の方に講演していただきました。化学療法を受けられている患者さんの副作用のひとつに口内炎があります。強い痛みで食事摂取が困難な場合もあり、免疫力が落ちて感染症のリスクが心配されます。人工呼吸器を装着している患者さんでは特に肺炎のリスクが高まります。このようなトラブルを回避するためにも、正しい口腔ケアの実践が重要であることを学びました。

● 『薬剤に頼らない自然な排便コントロールを目指して』と『腸管の栄養素と大腸メンテナンス』の2演題についての院内勉強会を開催しました

2017年7月太陽化学株式会社の方を講師に迎え、「薬剤に頼らない自然な排便コントロールを目指して」、「腸管の栄養素と大腸メンテナンス」の2点について NST院内勉強会を開催しました。

当院でも使用している「サンファイバー(水溶性食物繊維)」について詳しく知ることができ、 下痢や便秘の患者さんも多いため今後の栄養管理に役立てていこうと思います。

● IBD(炎症性腸疾患)チームと合同で、エレンタールの服用アドヒアランス向上に向けたワークショップを開催しました

2016年2月に、2種類のフレーバーを混合して使用したり、市販の飲料やフルーツ等を使ったレシピを考案し、実際に試飲会も行いながら、エレンタールのより服用しやすい方法について検討しました。

学会、フォーラムでの発表

| 2021年 | 7月 | 第32回 岡山腸疾患フォーラム 『当院におけるクロ-ン病患者の栄養療法 <成分栄養剤のアドヒアランス向上の工夫>』 |

| 2020年 | 1月 | 第23回 日本病態栄養学会年次学術集会 『終末期がん患者の浮腫と輸液に関する現状と今後の課題』 |

| 2017年 | 2月 | 第32回 日本静脈経腸栄養学会学術集会 『エレンタール®配合内用剤のアドヒアランス向上のための取り組み』 |

| 2013年 | 12月 | 第6回 日本静脈経腸栄養学会中国支部学術集会 『ニュースレター発行の取り組みとその評価』 |

| 2011年 | 12月 | 第4回 日本静脈経腸栄養学会中国支部学術集会 『アルギニン添加炭水化物含有飲料水の術前投与に関する有用性の検討』 |

| 2008年 | 12月 | 第1回 日本静脈経腸栄養学会中国支部学術集会 『当院における大腸癌手術の待機患者に対する術前免疫増強経腸栄養の有用性に関する検討』 |